人的一生中总有许多值得令人回忆的美好时光。如果有人问我有哪几段经历最值得你回忆,我会毫不犹豫地告诉他:我的求学经历、军旅经历和山塘经历。今年是贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年。学习党的“二十大”精神,在重温党史的基础上重温个人成长经历,我深深地体会到:在党的阳光照耀下,才有了我们今天的幸福生活,才圆了我的求学梦、军旅梦和山塘梦。作为一名有着五十年党龄的老党员、二十年兵龄的老战士,我要饮水思源,永远铭记党的恩情和习总书记的嘱托,紧跟时代步伐,为再绘《姑苏繁华图》奉献自己的余热。下面就把我的求学故事、军旅故事和山塘故事写出来与大家分享和共勉。

我有两个母校:我的求学故事

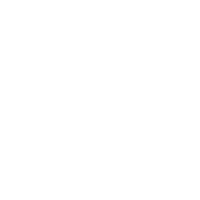

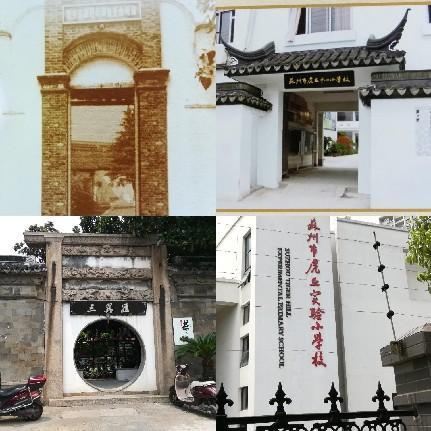

讲到求学经历,每个人都有自己的故事。而我的故事稍微有点特殊:我的父母由于战乱和生活困难,是解放后才读的“补习班”。而我却有两个“母校”。我的第一个母校是位于山塘街上的虎丘中心小学。我于1954年6月出生于山塘街青山桥浜的一户普通农家。1961年暑假开学时,刚到入学年龄的我高高兴兴地背起书包上学了。尽管学校设在丁公祠内,抬头就能望到教室上端佛龛里摆放的小佛像,但是校风淳朴,老师敬业,同学友善。在这个温暖的集体里,我刻苦学习,天天向上,几乎年年被评为“三好学生”,后来还担任了班长。但随着两个弟弟相继入学和妹妹的出生,本来就捉襟见肘的家境愈发困难。同时常年哮喘、卧病在床的母亲和年幼的弟妹需要照顾,因此在四年级下学期开学时,我不得不辍学了。这一情况被班主任庄老师发现后专门前来家访,我才得以继续学业,不久还担任了少先队大队长。谁知1966年文革波及我校,学校“停课闹革命”。又因1967年我父亲在民兵“护路”时受了枪伤,从此复学无望。虽然肄业在家,但母校的学习奠定了我的文化基础,培养了我的自学能力,播下了探索追求的种子,也打造了我的生命底色,我读书学习的小溪没有断流,知识的甘泉始终滋润着我幼小的心灵;我的第二个母校是宝鸡教育学院。我1972年12月参军入伍,第四个年头提了干。1983年师党委研究后拟任命我为师宣传科副科长,因高小学历未获集团军批准,遂于1984年初送我到师文化轮训队补习初中文化,下半年又推荐我报考军地合办的宝鸡教育学院中文班。两年时间里,我系统学习了写作理论、文学概论、形式逻辑等课程,又接触了大量的古代文学、外国文学作品,还有机会听取了贾平凹老师的专题讲座和到学校驻地宝鸡采风,使我的视野更加开阔,写作水平有了明显提高,也为我的成长进步扫除了学历上的障碍。毕业后我又回到老部队,先后担任师司令部作训科副科长、科长。在时任师长方登华的言传身教下,我将所学知识用于学习和工作,先后在军内报刊杂志发表各类文章60多篇,还先后被总参《军事教育》、军区《军事工作》和《人民军队报》评为特约通讯员、优秀通讯员,先后荣立三等功5次和各级嘉奖十余次。转业到地方工作后我仍然保持“闲来一本书,床头一枝笔”的读书写作习惯,又在区委党校工作期间获得了中央党校函授本科文凭,先后在报刊杂志发表各类文章百余篇,还4次获得苏州市哲学社会科学优秀成果奖。回首往事,我从青少年时代的抄书、借书到参军入伍后的买书、看书,一直到转业地方后的编书、写书,还曾担任区文教卫党委书记、区委常委宣传部长、区委副书记、区政协主席等职。是党的关怀、伟大的时代和知识的力量,才使我拥有了与我的祖祖辈辈们完全不同的人生。

我有两个故乡:我的军旅故事

(图1为入伍前本村应征青年合影,前排左1为本人)

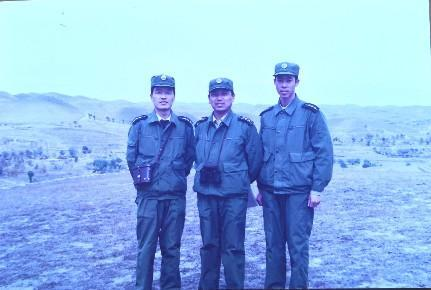

(图2中间为本人)

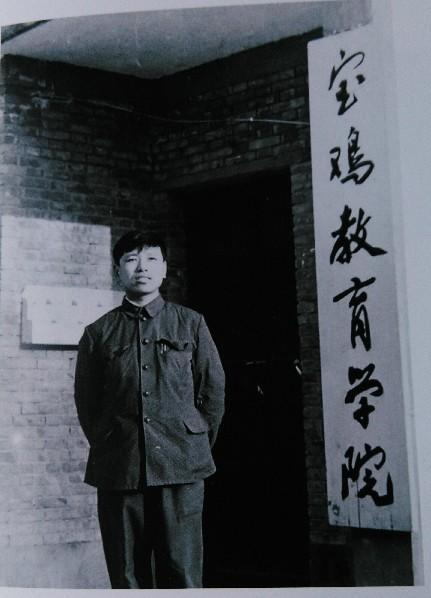

2022年建军九十五周年前夕,我以“八一感怀”为题创作了组诗,其中一首题为“我有两个故乡”:“我有两个故乡,就像鸟儿有两个翅膀。一个在江南水乡,一个在西北边疆。江南水乡赋予我生命,西北边疆哺育我成长”、“这里是生我养我的土地,那里承载着我的光荣与梦想。祝愿我的两个故乡和伟大的祖国,共同在新时代阳光的照耀下幸福安康!”这首小诗写出了我的真实经历和朴实情感。1972年12月12日,刚满18周岁的我离开生我养我的苏州,来到宁夏固原六盘山某部“钢铁26团”服役。我们这批苏州新兵乘坐三天四夜的“闷罐子车”到达陕西宝鸡,又在冰天雪地中步行11天,终于在1973年元旦前来到了部队营房。在接下来3个月的新兵训练中,我们学习“三大条令”,顶风冒雪踢正步,爬冰卧雪练射击,次年12月我光荣入党。不久我又参加团组织的骨干轮训队,系统接受了射击、投弹、刺杀、爆破、土工作业“五大技术”和单兵战术、班组战术训练,实现了由幼稚青年到合格军人的转变。后又参加了师组织的参谋业务集训队,初步掌握了写画传读记算的参谋“六会”基本功和平时司令部工作、战时司令部工作,先后担任团作训股参谋,步兵连长,师作训科参谋、副科长、科长并被授予中校军衔,实现了由普通士兵向合格基层指挥员的转变。作为一名长期在作训部门任职的干部,我的工作既是十分辛苦的,又是十分幸运的。我曾因为外出勘察地形或参加演习,有机会“踏破贺兰山缺”、感受“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的壮志豪情,有机会登上“六盘山上高峰”、体验“天高云淡,望断南飞雁”和“红旗漫卷西风”的壮美画面。又有机会来到宜川实地研究“陕北三战三捷”战例、走进内蒙古腹地吉兰泰领略盐湖奇观、驱车南疆观摩装甲兵实兵实装实弹演习、深入山西中条山对两大战区结合部进行战役勘察、带领兰州军区《军事地理》摄制组航拍固北川道地形、研读“师史”了解老部队南征北战的辉煌功绩和光荣传统、无数次地翻越六盘山接受红色文化的洗礼。同时也有雪地里追逐野兔的欢欣、操场上堆积雪人的童趣、正月十五“闹社火”的喧闹、风雪交加之夜围炉而坐的温馨,当然还有”十五的月亮”响起时遥望故乡的思恋。特别令人记忆深刻的是因为我有机会经常跟首长们零距离接触,耳濡目染了他们的光荣传统和优良作风。比如我曾有机会直接聆听《长征组歌》作者、时任兰州军区政治委员萧华的我军光荣传统教育课,有机会在时任兰州军区司令员韩先楚勘察固原战区地形时陪同在侧,还有机会接受时任中央委员会总书记胡耀邦的检阅。二十年的军旅生活,滋养了我的生命,锻造了我的灵魂,开阔了我的视野,检验了我的忠诚,使我这个原本腼腆的江南小伙变成了一个刚强的西北汉子。近几年,我发表了不少回忆军旅生活的文章,包括“红星照亮我的青春岁月”、“我爱你,西北的雪”、“魂牵梦萦六盘山”等。大西北,我的第二故乡,你听见了一个退役老兵发自内心最真切的呼唤了吗?

我的一生情缘:我的山塘故事

(2010年6月12日,职合国副秘书长沙祖康为“中国历史文化名街”苏州山塘街颁发奖牌)

2003年元月,我由区委常委宣传部长调任区政府常务副区长岗位,全面分管山塘历史街区的保护性修复和品牌打造。虽然我从小就是喝着山塘河水长大的,但是对山塘街只有感性认识而缺乏理性认识。分管山塘了,我就注意研究山塘,一研究吓了一跳,原来山塘街是唐代著名诗人白居易任苏州刺史时修筑的、已有近1200年历史,街内有文保单位11处、控保建筑16处、古牌坊9处、其他古迹40余处。比如说,我曾经就读的虎丘中心小学原来是控保建筑丁公祠,我弟弟曾经就读的教室里那块碑上刻的就是《古文观止》的最后一篇文章——张溥的《五人墓碑记》,我爬上去筑过漏的橡胶仓库是民国大总统徐世昌题写“宗仁主义”四字坊额的鲍传德义庄祠,我舅妈上班的苏州香料厂职工宿舍是南社成员第一次雅集处,我们小时候听绍兴戏的“朱天庙”是《红楼梦》隐指的“葫芦庙”遗址。没有想到山塘街竟然藏着这么多的宝贝,如果保护不好,将成为历史的罪人,因此一度产生畏难情绪。再加上自己从未与规划建设部门打交道,领导意图难领会,规划图纸看不懂,一时心生退意。这时,区委区政府主要领导鼓励我,山塘规划专家和山塘公司的同仁们帮助我,使我逐步从抑郁状态中走了出来。我们从挖掘历史文化入手,先后编印出版了《山塘古诗词》、《山塘故事与传说》等“苏州山塘文化丛书”、评弹专辑《山塘雅韵》、中国画长卷《山塘胜景图》及本人专著《古街新韵》。同时虚心向罗哲文、阮仪三等著名专家学者请教,最终带领一帮志同道合的“山塘人”,克服征收动迁、资金筹措、使用管理等一系列困难,修复了“义风园”、“普福禅寺”、“中国南社纪念馆”、“吴中贝氏纪念馆”、“阊门寻根纪念地”等十余个历史文化节点,形成了风貌整治线、基础设施线、美化绿化线、文化展示线和景观灯光线,终于把一条千疮百孔的千年古街打造成了古韵今风、神形兼备、雅俗共赏的“中国历史文化名街”,联合国副秘书长沙祖康为山塘街颁发了奖牌。后又被评为国家4A级旅游景区,列入苏州大运河世遗点段名录。先后有李鹏、吴邦国、贺国强、王岐山、回良玉、刘琪等党政领导,贝聿铭、周干峙、李政道等专家学者,世界遗产中心主任巴达兰、比利时国王阿尔贝二世等外国嘉宾视察山塘,《谍战古山塘》、《后代》等影视剧在此拍摄。2012年12月7日,苏州日报“文化访谈”专栏曾以“平龙根:我和我的山塘故事”为题,作了整版专题报道。所以说我的“一生情缘”可以用四句话来概括:小时候山塘是我成长的摇篮,当兵时山塘是我遥远的牵挂,在任时山塘是我工作的岗位,退休后山塘是我心灵的港湾。这真是今生有缘、三生有幸啊!

我家祖籍为浙江绍兴。上个世纪三十年代为躲避战乱,年仅8岁的父亲跟着爷爷奶奶背井离乡,摇着一条破旧的小木船来到山塘街青山桥浜落脚谋生。百余年来,是党领导中国人民经过浴血奋战建立了新中国,是党为我们创造了今天幸福的生活和良好的学习环境,也使我这个农家子弟有了梦想成真乃至人生出彩的机会。作为一名亲眼见证了这一切发展变化的七旬老人,今天重温成长经历,我倍感幸福,倍加珍惜。这正如我在《姑苏区老干部之歌》中所写的:“虎丘塔作笔,沧浪水为墨,写不尽我们对你的情,书不完我们对你的爱。我们都是你的儿女,让我们一起去开创未来。我们青春无悔,初心不改,让我们一起开创未来,开创未来!”