在“中国历史文化名街”苏州山塘街800号,有一处重要的历史文化节点——“中国南社纪念馆”。每当走进这个“国字号”的纪念场馆和苏州第一批红色地名,南社先贤们的故事就一幕幕浮现在眼前,令人流连忘返,无限感慨。

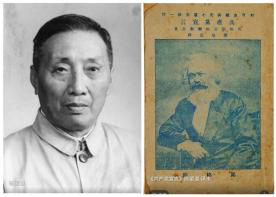

故事一:陈望道首译成经典。

你知道马克思主义的经典著作《共产党宣言》是谁第一个译成中文全译本的呢?那就是中国共产党建党初期的重要发起人之一、南社成员陈望道。1920年早春,一个清瘦的年轻人,在浙江义乌分水塘一间阴冷潮湿的柴房中,正拿着《共产党宣言》的英文版和日文版不停思索、反复推敲着。慈爱的母亲看到儿子如此废寝忘食非常心疼,便灌了一个“汤婆子”给他取暖,送来几只粽子给他充饥,还放了一小碟红糖叫他趁热快吃。可他是如此专注,竟然把粽子蘸着墨汁吃掉了却浑然不知。母亲问他“够甜了吗?”他连连回答:“够甜了、够甜了”。习近平总书记在参观《复兴之路》展览时,讲述了这个故事,感概地说“真理的味道非常甜!”正是一代又一代共产党人不懈地探索,才使中国找到了马克思主义的正确道路。如今,位于浙江义乌分水塘村的陈望道故居已成为人们回望党史、重温“真理味道”的一个重要教育场所。

故事二:李书城寓所开“一大”。

大家都知道,中共“一大”是一百多年前在上海望志路106号(今兴业街76号)召开的。但你知道这是一个什么场所呢?答案是:这是南社成员李书城的寓所。李书城是中国近代民主革命家,是中共“一大”代表李汉俊的胞兄。他早年多次赴日本留学,期间参与筹建中国同盟会,回国后先后参与策划武昌起义、讨袁运动和历次反蒋战争。在中共建党之初,亟需一个稳定的活动场所,李书城毫不犹豫地将自已位于法租界的这处寓所变成了中共早期的活动中心。1921年7月下旬,中共“一大”在此召开。因此,李书城的这处寓所,成了中国共产党的诞生地,被毛主席称为“中共的产床”,被习近平总书记称为“中共的精神家园”。1949年李书城接到毛泽东的亲笔信:“李老先生,见信后速来京共商国家大事。”10月1日李书城登上了天安门城楼,参加了新中国开国大典,并任新中国第一任农业部部长。

故事三:柳亚子赋诗颂伟人。

柳亚子是吴江黎里人,创办并主持南社,曾任孙中山总统府秘书。柳亚子与毛泽东有过三次重要的会晤。第一次是1926年5月中国国民党二届二中全会在广州召开期间,两人纵论国事,相见恨晚,引为“知音”;第二次是1945年国共两党重庆谈判期间,毛泽东把自己于长征结束后填写的《沁园春·雪》手写相赠。后来柳亚子又托人将纪念册页从重庆带到延安,延安党政军民文70多位负责同志题词签名;第三次是1949年2月柳亚子从香港来到北京参加建国事宜期间。1950年10月3日,来自全国的各民族代表在中南海怀仁堂举行隆重的献礼大会,毛泽东兴致勃勃地对柳亚子说:“这样的盛况,亚子先生为什么不填词以志其盛呢?”柳亚子抑制不住兴奋,即席赋词《浣溪沙·火树银花不夜天》:“火树银花不夜天,弟兄姐妹舞翩跹,歌声唱彻月儿圆。不是一人能领导,那容百族共骈阗,良宵盛会喜空前!”晚会结束后回到菊香书屋,毛泽东依柳原韵填了一首和词《浣溪沙·和柳亚子先生》:“长夜难明赤县天,百年魔怪舞翩跹,人民五亿不团圆。一唱雄鸡天下白,万方乐奏有于阗,诗人兴会更无前!”。柳亚子和毛泽东的诗词唱和,开了一代革命诗风,为后人留下了夺目的时代光芒。而被毛泽东称为“人中麟凤”的柳亚子,亦成为古城苏州的一张亮丽名片熠熠生辉。

故事四:李根源识才留朱德。

朱德是中国人民解放军的主要缔造者之一,位列中国“十大元帅“之首。但是你知道“李根源识才留朱德”的故事吗?原来1909年春,23岁的朱德与学友秦昆一起离开家乡四川仪陇报考云南陆军讲武堂。此时任讲武堂总办的就是后来的南社成员李根源。朱德报考时,考试成绩都达到了录取要求,但发榜时却未被录取,原因是云南讲武堂只录取云南藉的学生,朱德无奈只得先去当兵再说。同年11月讲武堂补行招生,朱德又报名,并将籍贯填写为云南蒙自,遂被录取。但入学后朱德因四川口音暴露了籍贯,校方欲予除名,但李根源与朱德谈话后深受感动,最后力排众议予以录取。朱德后来回忆说:“我的志愿总是想做个军人,而这个讲武堂恐怕是当时中国最进步、最新式的了。它收学生很严格,我竟被录取,因此感到非常高兴”。入学后一次朱德放假外出,因事回校晚了几分钟而与学生队长发生顶撞,学生队长要求开除朱德,又是李根源耐心劝告才得以平息。云南陆军讲武堂既是朱德军事生涯的开始,也是他参加革命的起点。在以后的岁月里,朱德与李根源一直保持着这种师生之谊。1965年7月5日李根源病逝后,骨灰安葬于苏州吴中小王山阙莹村舍,现建有李根源纪念馆,构成一道独特的风景线。

故事五:何香凝五骂蒋介石。

大家都知道,何香凝是辛亥革命元老,也是中国国民党左派领袖廖仲恺先生夫人。可是你知道何香凝也是南社成员、“何香凝五骂蒋介石”的故事吗?第一次是1926年3月,蒋介石制造“中山舰事件”,何义愤填膺,流泪斥骂蒋“总理死后,骨尚未寒。仲凯死后,血也未干。你不想想……,以怨报德,违背了孙先生的主张,使革命前途衰落,你将何以对孙先生?”;第二次是1927年4月,蒋介石发动反革命政变,何再次站出来发表演说,誓不与民贼为伍,后又拒当蒋、宋的证婚人;第三次是1931年“九一八事变”爆发,东三省沦陷,何要求蒋支持十九路军抗战被拒,愤怒写下:“枉自称男儿,甘受倭奴气。不战送山河,万世同羞耻。吾侪妇女们,愿赴沙场死。将我巾帼裳,换你征衣去”;第四次是1937年,其子廖承志被捕,何在公安局再次大骂蒋,还扬言要与儿子一同坐牢,蒋无奈只得放人;第五次是1941年“皖南事变”后,何与宋庆龄、柳亚子等人3次致电蒋介石,谴责蒋的内战阴谋。

新中国成立后,何香凝历任全国政协副主席、民革中央主席及全国妇联名誉主席等职。