党的十八大以来,习近平总书记反复强调要“讲好中国故事”,力求“使人想听爱听、听有所思、听有所得”,“厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感”。今天就让我们走进七里山塘,追寻山塘故事,感受这条千年古街特有的魅力吧!

故事一:《吴地记》,山塘“龙头”是阊门。

你可能知道白居易的《登阊门闲望》:“阊门四望郁苍苍,始觉州雄土俗强。十万夫家供课税,五千子弟守封疆”,这白居易登上阊门城楼环顾四望的当然包括山塘街了。可是你还曾听到过“孔子登山(泰山)望阊门”的传说吗?据唐《吴地记》云:“孔子登山,望东吴阊门,叹曰’吴门有白气如练’(有白色的绸带在飘动)”。孔夫子远在鲁国,居然知道千里之外吴国的阊门,足见阊门的气势和名气,这也可能与“春秋五霸”之一阖闾的知名度有关吧?由于阊门位于山塘街的东段,因此有人把高大巍峨的阊门城楼比作“龙头”,把高耸入云的虎丘云岩寺塔比作“龙尾”,而把延绵七里的山塘街(河)比作“龙身”,这民间的传说是否又为山塘街增添了一分传奇的色彩呢?

故事二:白居易,“山塘始祖”筑山塘。

我们都知道白居易是唐代著名的“乐府诗神”。他的“离离原上草,一岁一枯荣。野火烧不尽,春风吹又生”传颂千年,老少皆知。但是你知道他还是“山塘始祖”吗?原来,唐敬宗宝历元年(公元825),已经54岁的白居易到苏州担任刺史后的第一件大事就是组织民工开凿水道,由阊门城河直达虎丘山麓并与大运河贯通。此举不但永绝了水患、便利了交通,还堆泥成堤形成了山塘街。为此白居易高兴地赋《武丘寺路》诗一首:“自开山寺路,水陆往来频。银勒牵骄马,花船载丽人。芰荷生欲遍,桃李种仍新。好住湖堤上,长留一道春”。译文大意为:自从开辟了武丘寺路(即山塘街),从阊门到虎丘的水路陆路人来人往络绎不绝。有牵着高头大马从陆路走的壮汉,也有坐着花船顺着水路行的丽人。河中到处生长着水菱和荷花,岸边去年种植的桃花李枝正在吐露新芽。我真想就在这山塘河边永久地住下来,真希望这迷人的春色能够长留人间。当第二年秋天白居易因病去职离苏北上,“苏州十万户,尽作婴儿泣”(唐·刘禹锡)。这充分说明为官一任造福一方,老百姓是永远不会忘记的。

故事三:张士诚,率众护城战山塘。

护城河“五龙会阊”处,水面开阔,游船穿梭,是游客取景的绝佳之地。可是你知道吗?六百多年前,这里称为“沙盆潭”,正是明太祖朱元璋的部将与“吴王”张士诚的军队反复厮杀的战场呢!原来元末,张士诚自立为“吴王”,在苏割据十二年,采取一系列惠民措施,深得苏州百姓拥戴。但是卧塌之侧岂容他人酣睡?1366年,朱元璋令部将徐达、常遇春围攻苏城。1367年6月,张士诚欲突围,命部下出胥门再转阊门袭击常遇春军,常军合兵北濠断其归路,张士诚亲率大军赴山塘增援。无奈山塘街面狭窄无法舒展。常军冲杀、张军大乱,“溺死沙盆潭者无数”,张士诚亲勇号称的“十条龙”也淹死于钱万里桥下。至9月,张士诚终因军力不济兵败被俘,押送应天(今南京)后自缢身亡。苏州民间为祭奠张士诚,于农历七月三十烧的“九四香”习俗延续至今。苏州人讲话叫“讲张”也是纪念张士诚。苏州市中心有一条小巷叫“皇废基”,曾是张士诚王宫所在地。时至今日,张士诚的故事仍在苏州民间广为流传。

故事四:“上苏州”,魂牵梦萦回山塘。

在扬州、泰州、淮安、盐城等地,几乎所有的当地人都会把睡觉叫做“上苏州”。后来,我们查阅了大量文献资料,走访了《中国移民史》权威专家,组织了“阊门寻根新闻行动”,才逐步理清了这一事件的来龙去脉。原来,明洪武年间有一件大规模的移民迁徙事件叫“洪武赶散”。其起因或是惩戒“吴王”张士诚的旧部、或是抑制类似沈万三这样的江南豪绅、或是促进多年战乱后苏北地区的人口兴旺和经济发展,移民人口大致达到71.3万,这其中就包括施耐庵、郑板桥等文坛巨匠的先辈。他们在阊门码头集散、出发,沿着大运河到达扬州、泰州、淮安等地落脚谋生、开枝散叶,但是始终不忘故土、难忘乡音。2011年,“阊门寻根纪念地”在山塘街东段入口处建成,建有望苏埠、朝宗阁和寻根驿站,九十九个形态各异的“根”字更是令人感慨万千。如今这里已成为“阊门后裔”们寻根问祖的朝宗圣地。如果你途经这里,听到讲着苏北口音的游客或市民,说不定他们才是真正的“老苏州人”呢!

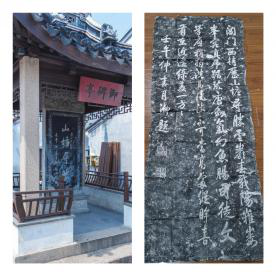

故事五:吴一鹏,“吏部尚书”居山塘。

苏州沧浪亭中的“五百名贤”闻名遐迩。但是你知道山塘街玉涵堂的主人吴一鹏也是“五百名贤”之一吗?吴一鹏(1460——1542),为虎丘山塘人,曾担任过明代正德皇帝的老师,七十岁时出任南京吏部尚书。他品行端正、为官厚正。苏州沧浪亭五百名贤祠石刻上对他的画赞是“侃侃吴公,独持大礼。宁被罪愆,不敢失礼”。吴一鹏出资修筑了通贵桥,捐田百亩创建了崇正书院,退休后在东杨安浜建玉涵堂,其名取自孔子的“君子于玉比德”之意。其中路第二进“阁老厅”前的“状元游街图”砖雕门楼堪称一绝。诺贝尔奖获得者李政道视察玉涵堂后挥毫题词“文物化新,玉涵于堂”,盛赞主人的内外兼修。现东路为崇正学斋,中路为“国涵堂”,西一路为“苏州运河文化展示馆”,西二路为“苏州生肖邮票博物馆”,都是值得一看的景点。

故事六:“九连环”,明代民歌赞山塘。

“九连环”,又名“大九连环”。明代民歌《(大九连环)姑苏好风光》流行于明清时期苏州地区,但是你知道它唱的是苏州哪里的景色呢?且听开头唱道:“上有呀天堂下有苏杭。杭州西湖,苏州有山塘,哎呀两处好地方。哎呀哎呀,无限好风光。”你看,把苏州山塘媲美杭州西湖,更因西湖和山塘而把这两地比作“天堂”。其中五月一段专唱山塘“龙舟会”:“五月五月龙舟会,赛船野芳浜。端阳锣鼓轻敲,刹郎郎仔郎当,郎里郎当刹郎一声响,咚咚锵,打一个招呀来船野芳浜,再打招呀,摇进山塘,”惟妙惟肖地展现了山塘河上热闹非凡的场景。这首民歌以原始淳朴的情感赞美了山塘,用吴侬软语唱来,柔和缠绵,婉转动人,曾在1957年世界青年联欢节上获得金奖。直至300多年后的今天,尽管歌词略有变化,但还一直在姑苏大地经久不衰地传唱着。

故事七:半塘寺,传奇文化看山塘。

半塘寺又名圣寿寺,位于山塘街西段彩云桥下塘,曾有元代高僧善继和尚历时一年又七个月刺血抄写而成的《大方广佛华严经》一部,并附有明代大学士宋濂及翁同龢、康有为等四百多人的题跋,是佛教界极其珍贵的文物。1937年“七七事”事变后日寇侵华,为防止这部“血经”落入敌手,该寺通性和尚用布帛将“血经”包紧后藏匿于该寺的寿棺之中。日寇施计不成严刑拷打,通性和尚不为所动,直到抗战胜利后才取出,但通性和尚却因伤病复发于42岁时就去世。目前该“血经”保存于西园寺“血经龛”中,是体现普通山塘市民阶层民族气节一个真实的传奇故事。现虽古寺不存,但旧址文脉犹在。该区域还有“生公说法,野雉转世”的传奇故事,董小宛、陈圆圆旧居的传说,具有浓浓的的人文色彩,是历史文化街区中不可多得的传奇文化区域。

故事八:冯梦龙,《三言两拍》写山塘。

冯梦龙,明代文学家、戏曲家,1574年出生于今姑苏区葑门一带,其《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》合称“三言”,是中国文学史上第一部规模宏大的白话短篇小说集,也是白话短篇小说发展历程上由民间艺人的口头艺术转为文人作家案头文学的一座丰碑。其中《警世通言》“王安石三难苏学士”一文写到北宋宰相王安石为教训恃才傲物的苏东坡,曾故意为难他三次,其中第三次是王安石出上联“七里山塘,行至半塘三里半”,要求苏东坡对下联。因其上联中含有名词、数词、地名等,尤其是暗含一数学公式,以致满腹经纶的苏东坡竟未能对出下联,成为千古绝联。

故事九:“五人墓”,义士英魂归山塘。

古代散文选本《古文观止》中有一篇后来被编入中学语文课本的文章《五人墓碑记》,该文作者为明代复社领袖、苏州太仓人张溥,记述的是明天启六年为抗击阉官魏忠贤而慷慨就义的颜佩韦、杨念如、马杰、沈扬、周文元等五位苏州市民的事迹。“五义士”就义后,苏州士大夫吴因之出资密购“五义士”头颅埋于吴家花园。次年阉党失势、魏忠贤畏罪自杀后,苏州市民移葬“五义士”遗骸于此。墓碑题刻“五人之墓”为名士韩馨八岁时所书。明万历二十九年带头抗击税监的苏州织工葛成出狱后自愿为之守墓,病逝后葬于五人墓旁,由明状元文震孟题写墓碑。这个真实的故事体现了普通苏州市民对贪官疾恶如仇、为正义勇于献身的精神,也积淀为苏州城市人文精神的重要组成部分。

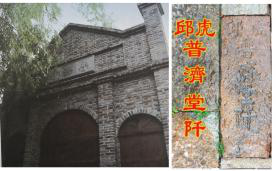

故事十:普济堂,“香岩普济”誉山塘。

普济堂,位于五人墓对面的普济桥下塘,是苏州最早的慈善机构。普济堂的创始人叫陈明智,清代苏州人,原为豆腐店的伙计,但天生一副好嗓子,且喜欢边唱边干活以化闷解乏。康熙二十三年(1684),康熙首次南巡,地方组织献演,因点演的《千金记》一戏原主角正卧床不起,陈明智临时救场,博得龙颜大悦,后被奉召进京,任为宫廷戏班的教习。二十多年后陈明智告老返苏,想起早年身世,立志普济众生,于是耗尽个人资财并游说募集,于康熙四十九年(1710)在五人墓对面建起了这座普济堂,专门收养流离失所的老弱病残之民。此举层层奏报朝廷,康熙皇帝御览后极为欣赏,御笔题写了“香岩普济”四个大字,制成红底金字匾额悬挂于大殿中央,陈明智“普济堂里助苍生”的善举声名远扬。解放后普济堂改为苏州市社会福利院,近年又迁往相城区。

故事十一:乾隆帝,“阊门西转历山塘”。

在山塘街东段入口处的山塘桥侧有一座亭子,亭中石碑正面刻有“山塘寻胜”四个大字,背面刻有乾隆皇帝《虎丘山》一诗,其中起首两句为:“阊门西转历山塘,寻胜云岩春载阳。”山塘街保护性修复时,取诗文首句末“山塘”和第二句首“寻胜”连缀成“山塘寻胜”四字并建御碑亭,立于山塘街东入口山塘桥堍,吸引人们沿着当年乾隆皇帝走过的线路,从阊门西转后沿着山塘街一路到达虎丘云岩寺塔去寻访胜迹。此外,乾隆皇帝还曾留下《山塘策马》一诗,开头两句为“山塘策马揽山归,澹荡韶春鞭漫挥”,既有贵为皇帝的霸气,又有身为诗人的灵气。据统计,自唐代白居易、清代乾隆、康熙到近代柳亚子等,历代帝王将相、文人雅士们为山塘街留下了300余首美妙的诗篇,为此,我们汇编成《山塘古诗词》一书,于2007年由上海古藉出版社出版发行。

故事十二:《繁华图》,浓墨重彩绘山塘。

《姑苏繁华图》原名《盛世滋生图》,是一幅描绘清乾隆年间苏州风情的传世之作。作者徐扬,清代宫廷画家,吴县(今苏州市)人,家住阊门专诸巷。该图卷长1241厘米,宽36.5厘米。画面自灵岩山起,重点描绘了一村(山前)、一镇(木渎)、一城(苏州)、一街(山塘)的景物。其中山塘街沿途的绿树、酒楼、茶室、五人墓、云岩寺塔,山塘河中的桥梁、画舫、灯船等,在图中俱有所绘,具有极高的历史价值和艺术价值,为国家一级文物,其原件珍藏于辽宁省博物馆。山塘街保护性修复一期项目完成后,我们又请中国美术家协会会员劳思先生创作了中国画长卷《山塘胜景图》,2010年5月在第41届世界博览会上精彩亮相,被誉为“当代的《姑苏繁华图》”。后《山塘胜景图》又与《姑苏繁华图》合并成“一盒双轴”印制出版。线雕石刻的《山塘胜景图》现镶刻于五人墓碑廊内,供市民和游客观赏。

故事十三:《红楼梦》,开卷首回隐山塘。

《红楼梦》是中国古代文学中的经典名著。其开卷第一回中写道:“当日地陷东南,这东南一隅有处曰姑苏,有城曰阊门者,最是红尘中一二等富贵风流之地。这阊门外有个十里街,街内有个仁清巷,巷内有个古庙,因地方窄狭,人皆呼作葫芦庙”,由此引出一系列跌宕起伏的故事。但因《红楼梦》是“真事隐去”、“假语村言”,因此《红楼梦》所指究竟何处,尚无定论。为此我们请教了《红楼流韵——石头记里的苏州》一书作者朱子南、秦兆基等专家学者,认为书中所讲阊门外的十里街、仁清巷、葫芦庙,分别隐指的应该就是山塘街、青山桥浜和普福禅寺。修复后的“葫芦庙”一路五进,除供奉释迦牟尼及其弟子佛像外,又增加了不少与“红楼梦”、“葫芦庙”有关的元素。比如山门牌坊上镌刻的联文隐含了《红楼梦》的开始与结局,大门上刻有鎏金的葫芦图案,寺院走廊两侧刻有《红楼梦》中与苏州、阊门、山塘有关的十二幅线雕石刻图像等,现已成为苏州“红楼梦文化专线游”中的一个重要景点。

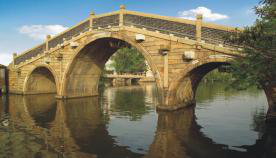

故事十四:古桥梁,“横七竖八”跨山塘。

山塘河为京杭大运河进入苏州城区的主航道之一,因此曾被称为“放生官河”。北侧又有长江水经望虞河、西塘河、虎丘环山河进入山塘河。有水必有桥,因此山塘街古往今来桥梁众多,有“横七竖八”之说,即横跨在山塘河上的山塘桥、通贵桥、星桥、彩云桥、普济桥、望山桥、西山庙桥,竖通山塘河北侧支流的白姆桥、桐桥、半塘桥、白公桥、青山桥、绿水桥、斟酌桥、万点桥。这些古桥历史悠久,造型优美,寓意深刻。其中有“夫妻桥”白公桥和白姆桥,“父子桥”大普济桥和小普济桥,“姐妹桥”青山桥和绿水桥,“兄弟桥”同善桥和引善桥等,都是一道道亮丽的风景线。尤其是三孔石级拱桥的大普济桥如长虹卧波,气势不凡;三节低栏梁桥的小普济桥似横笛枕流,野趣盎然。如果选择恰当的角度,大普济桥中间的圆孔正好把三个方孔的小普济桥借景入画。再加上大普济桥北侧原有的白公桥并称“山塘三桥”,可与周庄的“双桥”媲美。

故事十五:张公祠,“南社雅集”聚山塘。

在山塘街800号有一处重要的历史文化节点——“中国南社纪念馆”,由全国人大副委员长周铁农题写的馆名匾额悬挂正中,吸引了无数党政领导、专家学者前来参观学习。原来,这里是为纪念曾任应天等十府巡抚的明朝抗清英雄张国维而建的祠堂。1909年11月13日,陈去病、柳亚子等一批优秀的知识分子和爱国志士慕名前来雅集,成立了中国近代史上第一个革命文学团体——南社。为何选此雅集?一是仰慕张国维的气节,二是闹中取静安全隐蔽,三是南社发起人中苏州人居多便于会务组织。南社成员中有毛泽东的老师孔昭绶、朱德的老师李根源、叶剑英的老师李煮梦、《共产党宣言》的首译者陈望道、中共一大会址寓所的主人李书城、“骨头最硬”的鲁迅,还有中共苏州独立支部第一任书记叶天底、叶圣陶的老师胡石予、1928年版《苏州中学校歌》词作者汪东、诺贝尔物理学奖得主高锟的祖父高燮等。新中国第一届中央人民政府成员中的柳亚子、马叙伦、沈钧儒、何香凝、沈雁冰等,也都是南社成员。南社在中国近代史上发挥了独特的作用,被称为辛亥革命的“宣传部”、共产党人的“同盟军”、群星璀璨的“人才库”、乡士教育的“活教材”。纪念馆中,毛泽东题赠柳亚子后经70多位延安时期中央领导题词签名的《沁园春·雪》为“镇馆之宝”。此外同时获批“中国南社研究中心”、“中国南社联合秘书处”。一条历史街区同时拥有三块“国字头”的“金字招牌”,实属少见。

故事十六:雕花楼,精美绝伦藏山塘。

在山塘街新民桥西侧不足百米处,不起眼的石库门内隐藏着一座建于清代的雕花楼,坐北朝南5进,建筑面积近3000平方米。该楼有“三宝”:一为雕刻,如第三进“福祉堂”,正间8扇落地长窗,用浮雕手法雕有古代四大美女和古代四位巾帼英雄,构成“八美图”。第四进“走马楼”,楼下走廊两侧雕有《梁祝·楼台会》、《西厢记》,楼上回廊雕有《白蛇传》。第五进“古戏台”,台上雕有《牡丹亭》,台下雕有《长生殿》。整座建筑450多件木雕作品组成了1200多幅图案,无一重复。此外还有大量的石雕和砖雕,分别刻有《三国演义》戏文故事等,件件精美绝伦,令人拍案叫绝;二为更楼。占地仅5.4平方米,但四层檐高却达11.5米,挺拔峻峭,是苏州现存最高的更楼。登上更楼极目远眺,姑苏全景尽入眼帘,虎丘景区近在咫尺,因此又被称为“望山楼”;三为古戏台。该戏台顶部正中藻井采取“鸡笼顶”的构筑手法,与苏州戏曲博物馆的古戏台有异曲同工之妙,并与南侧的莲花池相得益彰、与第四进的走马楼隔池相望。“山塘雕花楼”会同东侧的“山塘雕花厅”、“状元楼”组成的“山塘雕花楼美术馆”,前不久已悄悄揭开神秘的面纱,获得广泛好评。

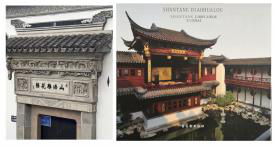

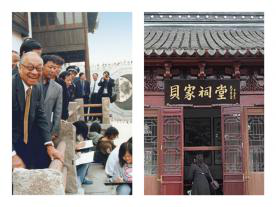

故事十七:贝聿铭,浓浓乡愁爱山塘。

贝聿铭为世界著名建筑大师,其规划设计的苏州博物馆家喻户晓。但位于山塘街桐桥西侧的贝家祠堂曾一度变身为“桐桥粮店”,长期以来鲜为人知。为修复这一重要节点,项目酝酿时,我们就与贝老取得了联系,并通过电子邮件,就选址、规模、布馆等问题与贝老反复沟通;项目开工时,贝老又委托其胞弟贝聿昆(美籍新能源专家)偕弟媳贝李棠(著名爱国将领张学良妻赵一荻女士的外甥女)参加贝家祠堂暨“吴中贝氏纪念馆”奠基仪式;土建完成后,相关人员又赴美国贝氏建筑事务所当面向贝老汇报布馆方案;项目竣工后,贝老又委托其子贝建中前来山塘街寻根问祖。可以说,贝家祠堂暨“吴中贝氏纪念馆”的修复,寄托着贝老的乡愁,渗透着贝老的心血和智慧。如今,贝家祠堂暨“吴中贝氏纪念馆”已成为山塘街的一个重要历史文化节点,它在褒扬贝氏先人传统美德、记录贝氏家族发展历史的同时,也在无声地向我们诉说着贝老及其贝氏后裔的思祖之情、思乡之情和思报之情。

故事十八:“七狸猫”,网红打卡亮山塘。

在横跨山塘河的七座古桥北堍,有七只形态各异、憨态可掬的石狸蹲坐。这七只石狸古已有之,最后一只毁于1966年“文革”时期。现在放置的七只石狸,是山塘街修复时仿制的。至于“七狸”的由来,有“七驴”之说、“记里”之说、“镇鼠”之说。还有一说更为传奇,说是明朝初立,朱元璋放心不下曾是张士诚大本营的苏州,特派其军师刘伯温前来苏州踏看。刘伯温发现山塘河状如卧龙,担心这里要出“真命天子”,便施展法术,设置七只石狸于山塘街上,以锁住“龙身”,确保大明江山永固。现在的人们则对“七狸”赋予了新的含义:山塘桥畔美仁狸,象征优雅;通贵桥畔通贵狸,象征富贵;星桥畔文星狸,象征学识;彩云桥畔彩云狸,象征幸福;普济桥畔白公狸,象征健康;望山桥畔海涌狸,象征缘分:西山庙桥畔分水狸,象征机遇。并创作出许多可爱的卡通图案,体现当代人的审美价值。又因“狸”字与理、礼、丽、利等字谐音,又为“七狸”赋予了浓浓的人文色彩,寄托了美好的祝愿。

故事十九:“轧神仙”,盛世狂欢到山塘。

农历四月十四苏州人有“轧神仙”的习俗,至今已有八百多年历史,被称为“苏州人的狂欢节”。目前,该庙会已列入国家级非物质文化遗产项目。作为“老苏州的缩影、吴文化的窗口、天堂里的街市”的山塘街,是“轧神仙”的重要点段。与此同时,在山塘街东段,沉浸式昆曲《浮生六记》使古宅焕发新生,“运河文化博物馆”将古琴、缂丝等“非遗珍珠”串成“非遗项链”,形式多样的非遗展陈、展示、展演活动,让游客全程共享非遗活态保护的魅力;山塘街西段“南社”开设的沉浸式非遗研学课堂,则让非遗棕编、“三花”种植、碑拓体验等走进孩子们的心灵、融入现代人的生活。加之山塘街(河)、云岩寺塔,虎丘泥人、苏州灯彩、苏绣传人、评弹书苑、昆曲场馆及苏帮菜美食、苏式糕点等,七里山塘已成为苏州“世遗”及“老字号”相对集中的点段。再加上农历正月初五“接财神”、二月十二“百花节”、八月十五“中秋祈福”等独具吴地特色的山塘文化盛会经久不衰,让人们流连忘返、常来常新。

故事二十:“山藏塔”,山塘“龙尾”为虎丘。

虎丘,也称云岩禅寺,据传最初为东晋司徒王珣、司空王珉兄弟建造别业的所在地。其中王珣曾任辅国将军、吴国内史,任内深得当地士庶之心。他还是晋代著名书法家,中国现存最早的行书书法作品就是王珣的《伯远帖》,是乾隆皇帝最为欣赏的“三希堂法帖”之一。到了南北朝时期,由于统治阶层的推崇,形成了“舍宅为寺”的风气,故俩兄弟“舍宅为寺”,才有其后的虎丘名胜。为铭记俩兄弟之功德,在虎丘风景区万景山庄内曾建有东山庙祀王珣,在山塘街西山庙桥北堍建有西山庙祀王珣。王珣王珉俩兄弟这种“舍宅为寺”的无私奉献精神,潜移默化地影响了一代又一代的苏州人。而深藏于虎丘山风景区中的云岩寺塔,自然也成了人们心目中的“龙尾”。

经过近1200年岁月洗礼和文化积淀的山塘街,犹如一条扁担,一头挑着阊门城楼,一头挑着虎丘景区,有着看不完的美景,听不够的故事。如果你还感到意犹未尽,那么就请你亲自到山塘街去走一走、看一看吧。这条古韵今风、神形兼备、雅俗共赏的“中国历史文化名街”、“国家4A级旅游景区”和列入“世遗”名录的千年古街,一定会给你带来意外的惊喜和收获!